臨床での活用対薬理論でみてみましょう!松橋漢方塾

第2章 こころと体の弁証論治 ~分けたらわかる神志と情志~

「こころ」の考え方

東洋医学では「こころ」の働きを「心」と「肝」の2つに分けて考える。心は神志を主り、意識、知性、理性(大脳新皮質)と関係する。肝は情志を主り、感情、本能(大脳辺縁系)と関係する。気血の観点からみると、心血は虚しやすく(心血虚)、精神神経活動の抑制、低下状態を招く。一方、肝気は失調、亢進しやすく(肝気鬱結)、精神神経活動の亢進状態を招く。それぞれの治法として心血は虚しやすいので補い、肝気は失調しやすいので調整する。こころの治療に使われる方剤を使い分ける際には、その方剤が心と肝のどちらに作用するのかを覚えておくことが大事である。それぞれの代表的な方剤について対薬理論を使って解説する。

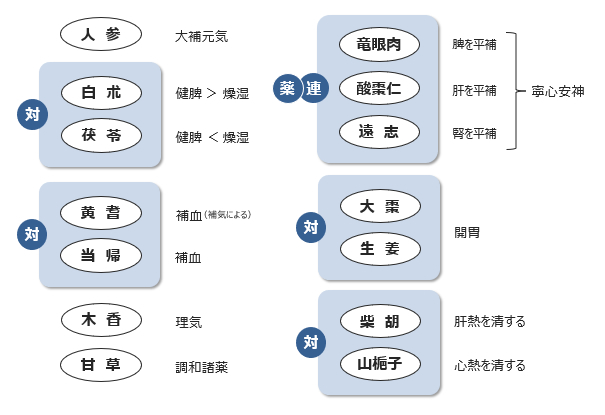

加味帰脾湯 -心血虚による精神神経活動の低下に対する方剤-

心血を補う代表的な方剤として加味帰脾湯があげられる。ただし、方剤名の「帰脾」に示されるように、心血だけでなく脾を補う作用が中心にある。このため人参、白朮、茯苓など脾虚に使われる六君子湯や補中益気湯に重なる生薬が多い。

対 薬黄耆と当帰

補中益気湯の中で黄耆は、気を補う生薬として人参との対薬で考えたが、加味帰脾湯では血を補う生薬として当帰との対薬で考えるとよい。補血を目的とした方剤である「当帰補血湯」は黄耆と当帰の2薬で構成されていることからも分かるように、黄耆は気を補うことで、当帰の補血作用を補う。また潤燥の観点からは、当帰は補血により潤す、黄耆は利水により乾かす、という性質があり、両者で平衡をとっている。

木香

補う生薬を多く使うと必ず流れが悪くなり、胃がもたれる、腹がはるといった自覚症状が現れやすくなる。補うだけの四君子湯よりも、理気作用のある陳皮と半夏を加えた六君子湯が頻用されているのはこのためである。補気薬に理気薬はつきものである。同じ理由から、多くの補う生薬を配合している加味帰脾湯には理気薬として木香が配合されている。

薬 連竜眼肉と酸棗仁と遠志

これらは心血を補う薬連である。3薬とも「寧心安神※1」といって心血を補う作用は同じであるが、それぞれ心とともに補う臓が異なる。竜眼肉は「脾」を平補※2する。脾では水穀の気から血が作られる。この血が肝に蔵され、やがて心血を補う。酸棗仁は「肝」を平補する。特に肝が蔵する血を補うことで、心血を補う。遠志は「腎」を平補する。腎は精を蔵する。肝腎同源※3の考えから肝血を補う上で、腎精を補うことが重要である。

このように、心とともに、脾、肝、腎を分担して平補することで心血を補うのがこれら3つの生薬による薬連である。

※2 穏やかに補うこと。

※3 肝血と腎精は相互滋養の関係にあること。

対 薬柴胡と山梔子

加味帰脾湯の「加味」の部分の生薬である柴胡と山梔子について解説する。どちらも清熱作用のある生薬であるが、柴胡は「肝」、山梔子は「心」の熱を冷ます。心血虚になると、血が不足するため、相対的に気の機能が過剰になる。気は陰陽で考えると陽に属するため、陽の症状であるほてりや動悸が現れやすくなる(虚熱)。これを冷ますために柴胡と山梔子が配合されている。また五行論の考えから、相生※4関係にある心と肝は互いに熱が移行しやすい。そのため、心と肝を同時に冷やす柴胡と山梔子の対薬が必要となる。また熱証が明らかでなくても、虚熱は潜在的にあると考えられるため、予防目的で用いてもよい。

まとめると、加味帰脾湯は心血虚とそれに伴う熱証に配慮された方剤で、精神神経活動の抑制、低下状態に用いるとよい。

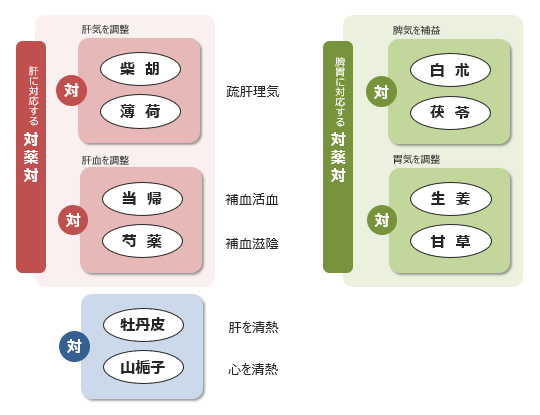

加味逍遙散 -肝気鬱結による熱証に対する方剤-

肝を治療する2つの方剤について解説する。肝の治療方法にはいくつかの原則があり、肝を治療する方剤はその原則に従って構成されている。

肝の治療原則

① 気と血を同時に治療する

② 木克土に配慮し、脾胃を調整する

③ 熱証への配慮をする

加味逍遙散に配合されている各生薬の役割を対薬理論と肝の治療原則に則って解説する。

対 薬柴胡と薄荷

どちらの生薬にも疏肝理気、つまり肝の気を流して整える作用があり、対薬として考えることができる。

対 薬当帰と芍薬

肝の治療原則①を考慮すると、柴胡と薄荷で肝気を調整するだけでなく、同時に血の治療も必要となる。そこで、肝血を調整する生薬として当帰と芍薬が配合されている。当帰には補血と活血作用がある。血虚には必ず血瘀を伴うため、補血するときには活血もする。特に芍薬は補血作用しかなく、流れが滞りやすいので、当帰の活血作用が必要となる。また当帰と芍薬はどちらも補血作用がある一方で、当帰は発散性、温性であるのに対し、芍薬は収斂性、寒性と逆の作用を有しており、互いにその部分の作用を相殺している。つまり、不要な作用は相殺させ、肝の治療で必要となる補血作用だけを増強させ合って取り出す、非常に合理的で、美しい対薬であるといえる。

このように肝気を調整する柴胡と薄荷の対薬と、肝血を調整する当帰と芍薬の対薬とで、肝に入る2つの対薬がさらに対薬対を構成している。

対 薬白朮と茯苓 対 薬生姜と甘草

白朮と茯苓、生姜と甘草は肝の治療原則②に基づいた対薬対である。木克土、つまり肝気が失調して亢進すると、五行論の考えから肝と相克関係にある脾が障害されやすくなる。これを防ぐために健脾して脾胃を強めておく必要がある。これに対して、健脾燥湿により脾を補うのが白朮と茯苓の対薬である。また生姜と甘草の対薬は、辛甘扶陽で中焦の気を補い、胃を調整する。

これら脾に入る2薬と、胃に入る2薬とで対薬対をつくり、木克土から脾胃を守っている。

対 薬牡丹皮と山梔子

加味逍遙散の「加味」の部分の生薬である牡丹皮と山梔子は肝の治療原則③に依拠している。肝の熱証の要因としては2つ考えられる。一つは、停滞したものは熱をもつため、肝気鬱結で停滞した気自体が熱をもつことである。もう一つは、肝血の不足によって気(陽)を制御していた血(陰)の力が弱まり、陽の過亢進によって、ほてりなどの熱証が現れやすくなることである。

牡丹皮と山梔子は共に清熱作用があるが、牡丹皮は「肝」、山梔子は「心」を清熱する。この対薬が肝気鬱結から進展した肝の熱証を取り除く。

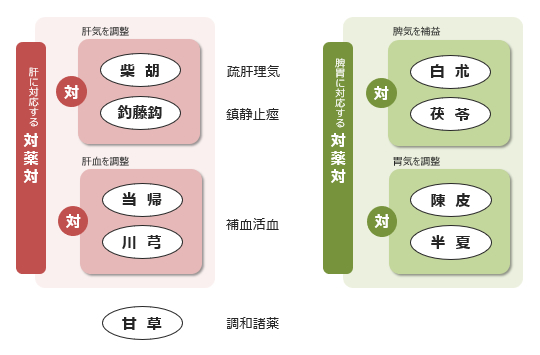

抑肝散加陳皮半夏 -肝気鬱結による肝陽上亢に対する方剤-

同じく肝の治療に使われる抑肝散加陳皮半夏は、生薬構成が加味逍遙散とよく似ているが、これはどちらも肝の治療原則に従って作られているからである。

対 薬柴胡と釣藤鈎

肝気の調整薬として、柴胡は両方剤に共通であるが、加味逍遙散の薄荷は、抑肝散加陳皮半夏では釣藤鈎に入れ替わっている。釣藤鈎には「肝陽上亢」、つまり子供の夜泣きや痙攣、感情の高ぶりなど、肝の失調による過亢進を抑える作用がある。

対 薬当帰と川芎

肝血に配慮した生薬も同様に配合されている。当帰は両方剤に共通であるが、加味逍遙散の芍薬は抑肝散加陳皮半夏では川芎に入れ替わっている。抑肝散加陳皮半夏が使われるような病態では、肝気鬱結が強いため、気をより強く流すための生薬が必要となる。そのため、気の流れを停滞させてしまう芍薬ではなく、発散性の生薬で、気を流す作用の強い川芎が用いられている。

抑肝散加陳皮半夏の肝の調整薬についてまとめると、柴胡と釣藤鈎が肝気を調整する対薬、当帰と川芎が肝血を調整する対薬である。これら肝を調整する2組の対薬がさらに対薬対を構成している。

対 薬陳皮と半夏

肝の治療原則②に基づき、脾胃の調整薬も同様に配合されている。脾に入る対薬として白朮と茯苓は共通している。一方、胃に入る対薬として、加味逍遙散の生姜と甘草は、抑肝散加陳皮半夏では陳皮と半夏に入れ替わっている。胃の降濁作用が低下すると、嘔気や胃もたれなど上向きの症状が出やすくなる。陳皮と半夏は胃の降濁作用、つまり下向きの方向性を助けることで、これらの症状を改善する胃の調整薬である。

抑肝散加陳皮半夏の脾胃の調整薬についてまとめると、白朮と茯苓が脾を調整する対薬、陳皮と半夏が胃を調整する対薬である。これら脾胃を調整する2組の対薬がさらに対薬対を構成している。

加味逍遙散と抑肝散加陳皮半夏はどちらも肝気を調整する方剤であるが、両者の違いとしては、加味逍遙散は肝気鬱結からの熱証に配慮された方剤であるのに対し、抑肝散加陳皮半夏は肝気鬱結からの肝陽上亢に配慮された方剤である。肝気(陽)は滞ると上昇し、頭痛、イライラ、手足の振るえ、不眠、眼瞼痙攣、BPSD、精神症状の行動化などの症状を起こす。抑肝散加陳皮半夏はこのように肝陽上亢の証がある場合に適した方剤である。

漢方を知る

漢方処方を学ぶ(会員コンテンツ)

臨床での活用

漢方基礎講座

解説コンテンツ