臨床での活用Doctor's Interview

女性のヘルスケア

インタビュー

「女性特有の健康課題が経済に与える影響」

女性特有の健康課題による経済損失は約3.4兆円

厚生労働省の「令和5年版働く女性の実情」1)によると、女性の労働人口は3,124万人と前年に比べ28万人増加しています。なかでも更年期世代である45~54歳において働く女性が4分の1を占めており2)、労働力として非常に大事な存在であるといえます。

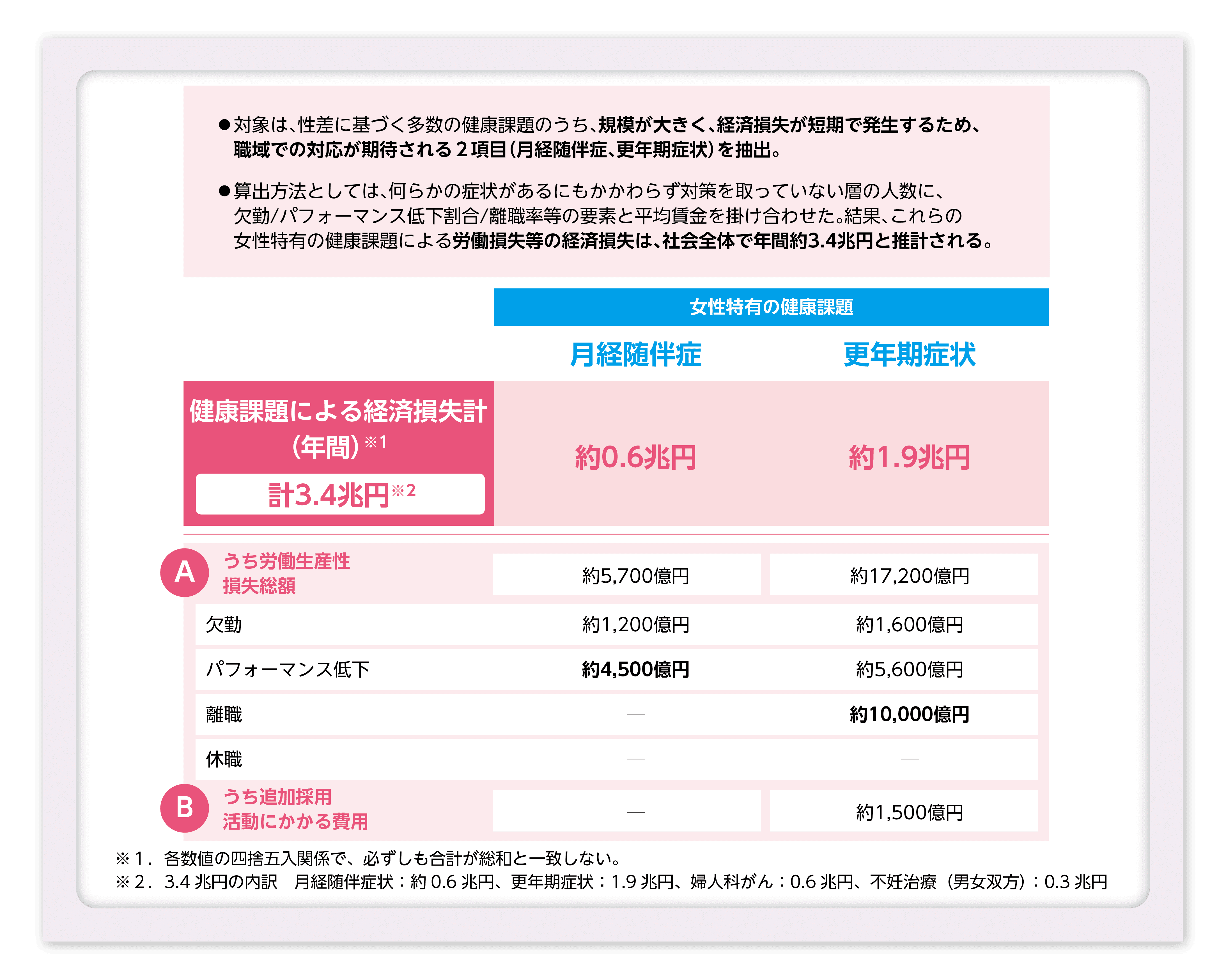

一方で、女性の一生は女性ホルモン分泌の変化に応じて、それぞれに特有の健康課題を抱えています。女性特有の健康課題にはさまざまなものがありますが、月経随伴症、更年期症状、婦人科がん、不妊治療による経済損失は年間約3.4兆円と推計(図1)3)されています。なかでも、月経随伴症は欠勤とパフォーマンス低下によって年間約0.6兆円の経済損失を引き起こします。更年期症状にいたっては、欠勤とパフォーマンス低下に加え、離職による労働損失も発生するため、年間約1.9兆円もの経済損失が発生すると試算されています。

このデータからもわかるように、月経随伴症や更年期症状は、アブセンティーズム(健康不調により欠勤している状態)やプレゼンティーズム(出勤しているものの健康不調により仕事のパフォーマンスが低下した状態)につながるといえます。女性特有の健康課題によって、就労やキャリアアップを諦めることなく活躍し続けられる環境づくりは社会全体で取り組むべき課題と考えます。

図1 女性特有の健康課題による社会全体の経済損失(試算)

「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」(経済産業省)

(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf)を加工して作成

ライフステージごとの健康課題と経済への影響

〈思春期~性成熟期〉

思春期から性成熟期にかけては、月経や女性ホルモンの増加に関わる問題、性感染症の問題が起こる時期になります。

妊娠や出産を望む世代では、子宮内膜症などの婦人科疾患、不妊などの問題が生じます。また、妊娠した場合でもマタニティブルーに陥る方は多く、さらに産後うつになる方もいます。

女性ホルモンの変動は精神的な不調に大きく影響し、仕事への意欲が低下して職場に行きたくないと感じたり、周囲とコミュニケーションを取りにくくなることがあります。このため、仕事に与える影響も非常に大きいと感じます。

更年期になると、のぼせ、ほてり、ホットフラッシュなどの典型的な更年期症状のほか、手のこわばりや痛み、睡眠障害なども起こりやすくなり、集中力や決断力の低下なども起こります。

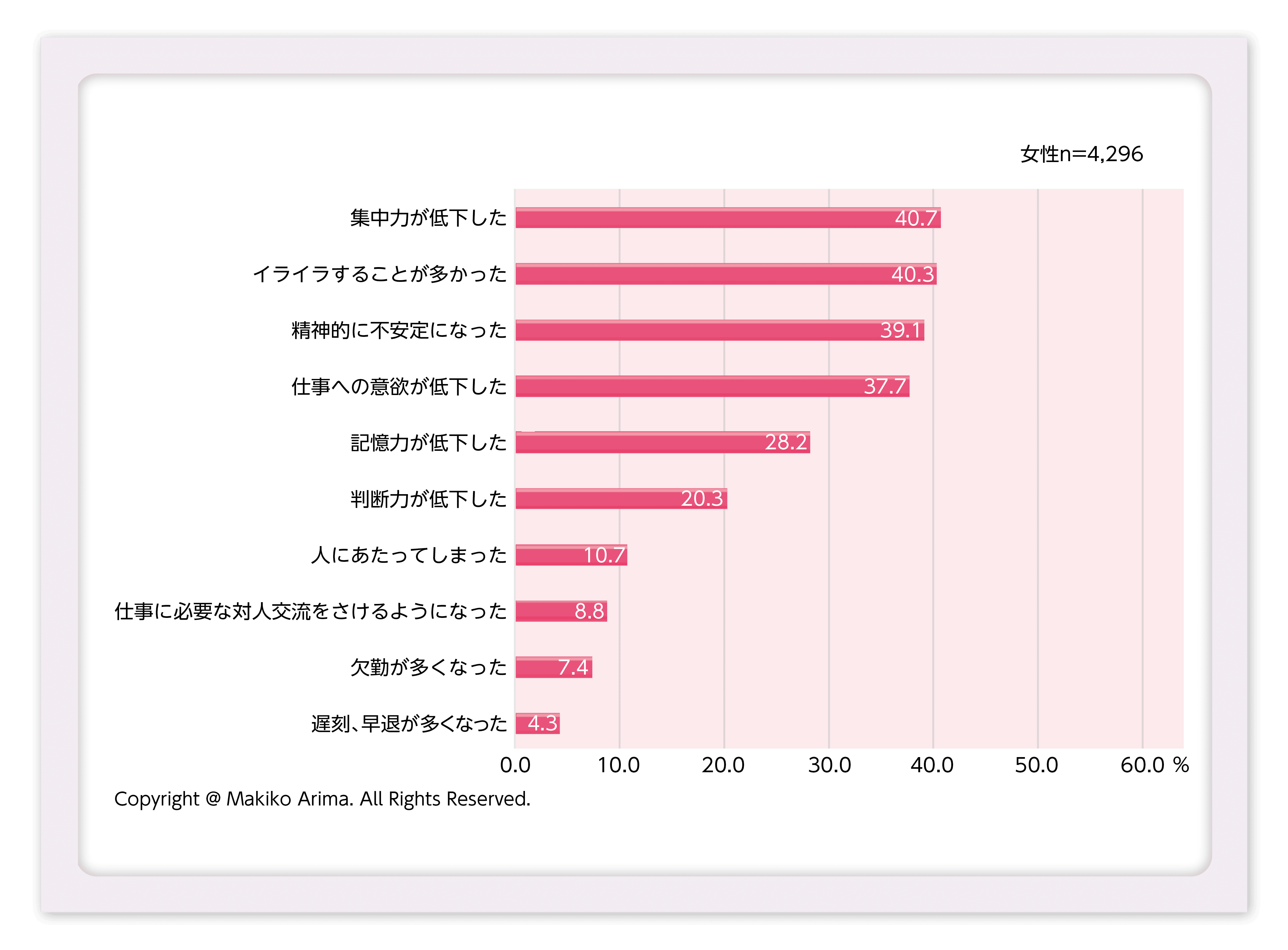

特にこの世代は管理職も多く、周囲に弱音を吐けず一人で抱えこんで、家庭内でも子育てや親の介護などさまざまな問題が重なる時期だと思います。こうしたさまざまな要因がパフォーマンスに影響を及ぼしています(図2)4)。また、更年期症状によって、仕事を辞めたり、労働時間や業務量が減ったり、昇進を諦めたりするなど雇用や収入で影響を受けた女性は約15%を占めるという調査報告もあり、これは働く40~50代女性の75.3万人に相当するとされています5)。

このように、更年期の問題は自身のキャリアにとっても、労働生産性の面からも大きな課題であり、早い段階から不調に対処する必要があると思います。

その1つとして、簡略更年期指数(Simplified MenopausalIndex ; SMI)は、女性の不調を知る手段として有用だと考えます。SMIは10の症状をセルフチェックして点数化するものですが、自身の更年期症状に気付くことで、セルフケア、さらに受診の行動変容の手助けになると考えています。

日本人女性の平均閉経年齢は50.5歳ですが、人生100年時代といわれている昨今、閉経後の人生をいかに健康にすごすかはとても重要だと思います。

図2 更年期症状がパフォーマンスに及ぼす影響

有馬牧子先生分析:NHK・公益社団法人女性の健康とメノポーズ協会共同実施. 2021年「更年期と仕事に関する調査」

婦人科診療による女性特有の健康課題解決で社会経済を向上させる

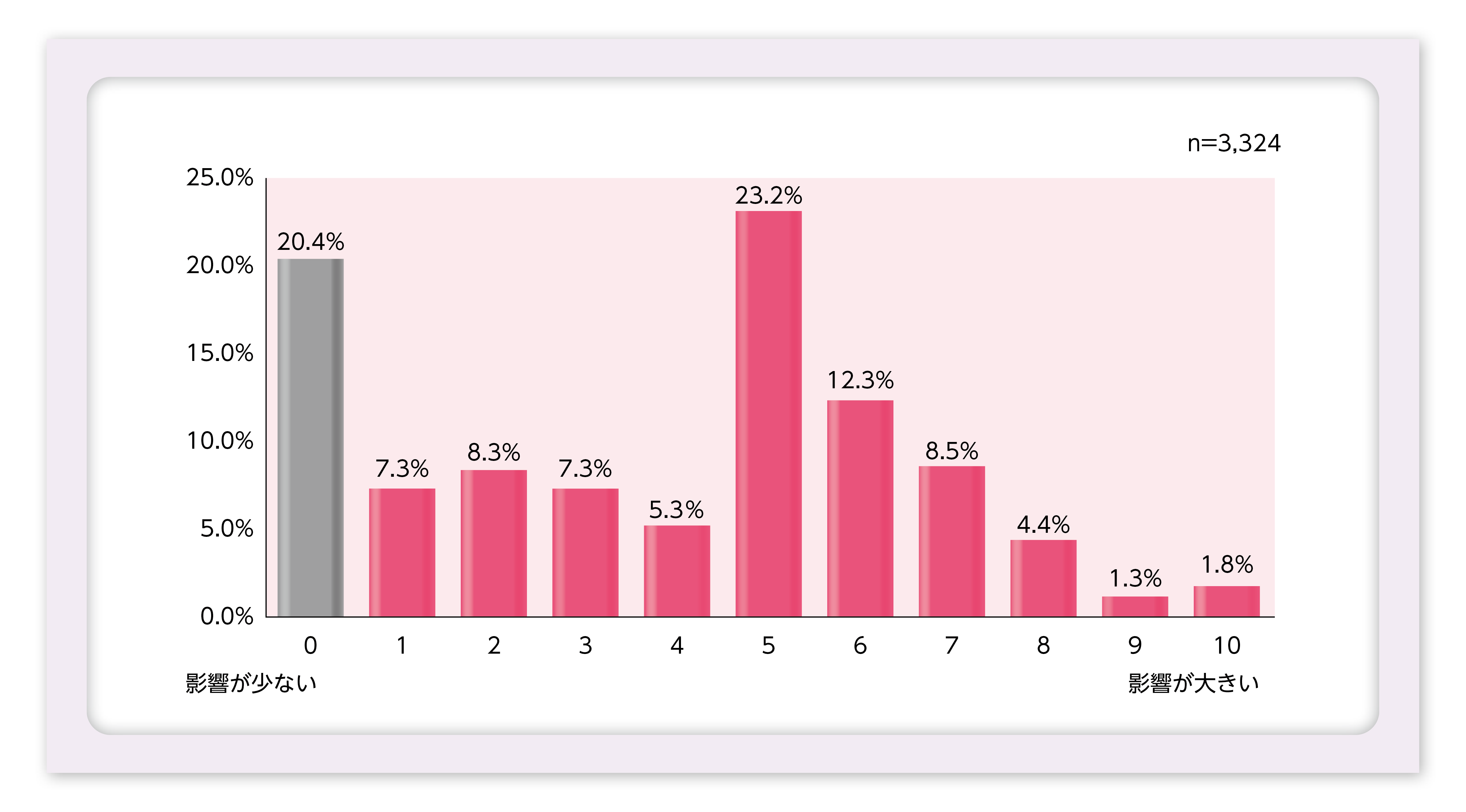

女性の健康に関する調査6)によると、女性の80%以上が月経随伴症状や更年期症状によって日常の活動に影響を受けていると報告されています(図3)。こうした健康課題の解決には、婦人科医の関与が不可欠です。婦人科で各ステージに対応した課題を解決するアプローチを行うことで健康問題を早期解決し、女性がキャリアを重ねていくなかでのアブセンティーズム、プレゼンティーズムを防ぐことができると考えます。

これからは老年期世代への取り組みも重要になります。婦人科医による健康管理のもとで、女性自身が労働力、経済力を生かすことができれば、若い世代の仕事や暮らしを支えることにもつながり、ひいては社会経済の向上に寄与すると考えます。また、超高齢社会においては、老年期世代の健康を維持することは医療費削減にもつながります。

治療の面では、女性のライフステージ全体を通して使用できる漢方薬に期待しています。月経に関わる症状に対して、一般女性は服薬についての学習機会が少ないため、薬を飲まないで我慢する方もいらっしゃいますが、漢方製剤の選択肢があることも知ってほしいと思います。

更年期症状の治療法としては、ホルモン補充療法(HormoneReplacement Therap;HRT)や漢方薬などがありますが、HRTの副作用に不安がある患者さんや既往歴のある患者さんには、まず心身を整える目的で漢方製剤から始めることも有用です。

わたくしが理事を努めている「公益社団法人女性の健康とメノポーズ協会」では全国の女性から相談のお電話をいただきますが、処方歴をお聞きすると漢方を使用していた方が多くいらっしゃいます。漢方は生活の一部となっており、治療導入のよいきっかけになるのではないかと考えます。

このように、漢方薬は女性のライフスタイルに沿いやすい存在であり、漢方薬を活用することで、女性特有の健康課題の一助としてライフとキャリアを両立しやすい環境を構築するだけでなく、男女が共に働きやすい社会の実現を目指すことが可能になると思います。

図3 月経随伴症状・更年期症状等による仕事の生産性への影響

日本医療政策機構(2023).【調査報告】「社会経済的要因と女性の健康に関する調査提言」(2023年3月6日)

https://hgpi.org/wp-content/uploads/2023_WomensHealthResearchReport_JPN.pdf

-

1)

厚生労働省 令和5年版働く女性の実情

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/23.html(最終閲覧日:2025年3月3日) -

2)

総務省 労働力調査年報 令和5年

https://www.gov-online.go.jp/data_room/publication/202405/soumu-10310.html(最終閲覧日:2025年3月3日)

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200531&tstat=000000110001&cycle=7&year=20230&tclass1=000001215302&cycle_facet=tclass1&tclass2val=0&metadata=1&data=1(最終閲覧日:2025年3月3日) -

3)

経済産業省 女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf(最終閲覧日:2025年3月3日) - 4) 有馬牧子分析:NHK・公益社団法人女性の健康とメノポーズ協会共同実施.2021年「更年期と仕事に関する調査」

-

5)

周 燕飛試算:NHK・JILPT・公益社団法人女性の健康とメノポーズ協会・特定非営利活動法人POSSE共同実施.

2021年「更年期と仕事に関する調査2021」

https://www.jil.go.jp/tokusyu/covid-19/collab/nhk-jilpt/docs/20211103-nhk-jilpt.pdf(最終閲覧日:2025年3月3日) - 6) 日本医療政策機構 社会経済的要因と女性の健康に関する調査提言. 2023年

漢方を知る

漢方処方を学ぶ(会員コンテンツ)

臨床での活用

漢方基礎講座

解説コンテンツ