臨床での活用Doctor's Interview

婦人科腫瘍

インタビュー

「婦人科がん治療による体調不良における

漢方薬のアプローチ方法」

婦人科がんの治療では、更年期障害様の症状を始めとした多様な不調が現れ、QOL(生活の質)を低下させることがある。こうした症状は、患者さんにとって相談しづらいことも少なくない。

堀場裕子先生は、漢方外来で患者さん一人ひとりの体質や症状に応じた柔軟な対応を行っている。今回は、堀場先生に婦人科がん治療に伴う不調への漢方薬によるアプローチについてお話をうかがった。

Q 婦人科がんの治療に伴う副作用、後遺症について教えてください。

婦人科がんの治療では、外科手術や放射線療法、抗がん剤治療などにより卵巣機能が廃絶1,2)し、エストロゲンの急激な低下から更年期障害様の症状(卵巣欠落症状)が現れることが知られています。のぼせやほてり、発汗といった身体症状に加え、不安、不眠、イライラなどの精神症状も多くみられます。

排尿障害などの術後合併症は、QOLを大きく低下させるだけでなく、がん治療の継続にも影響を及ぼすため、婦人科と泌尿器科が連携して積極的に診断・治療を行っており、患者さんも主治医に相談しやすい環境が整っているケースが多くみられます。

がん治療終了後においては、皮膚の乾燥や爪の変化、食欲不振、疲労、気力の低下など、QOLに影響を及ぼす軽度の不調(いわゆる「なんとなく不調」)に悩まされる患者さんが少なくありません。これらもQOLを低下させる要因となり得ますが、「なんとなく不調」は主治医に相談しづらいと感じる患者さんも多く、症状が悪化してから、当外来を受診されるケースもあります。

Q 漢方薬の使い分けのコツを教えてください。

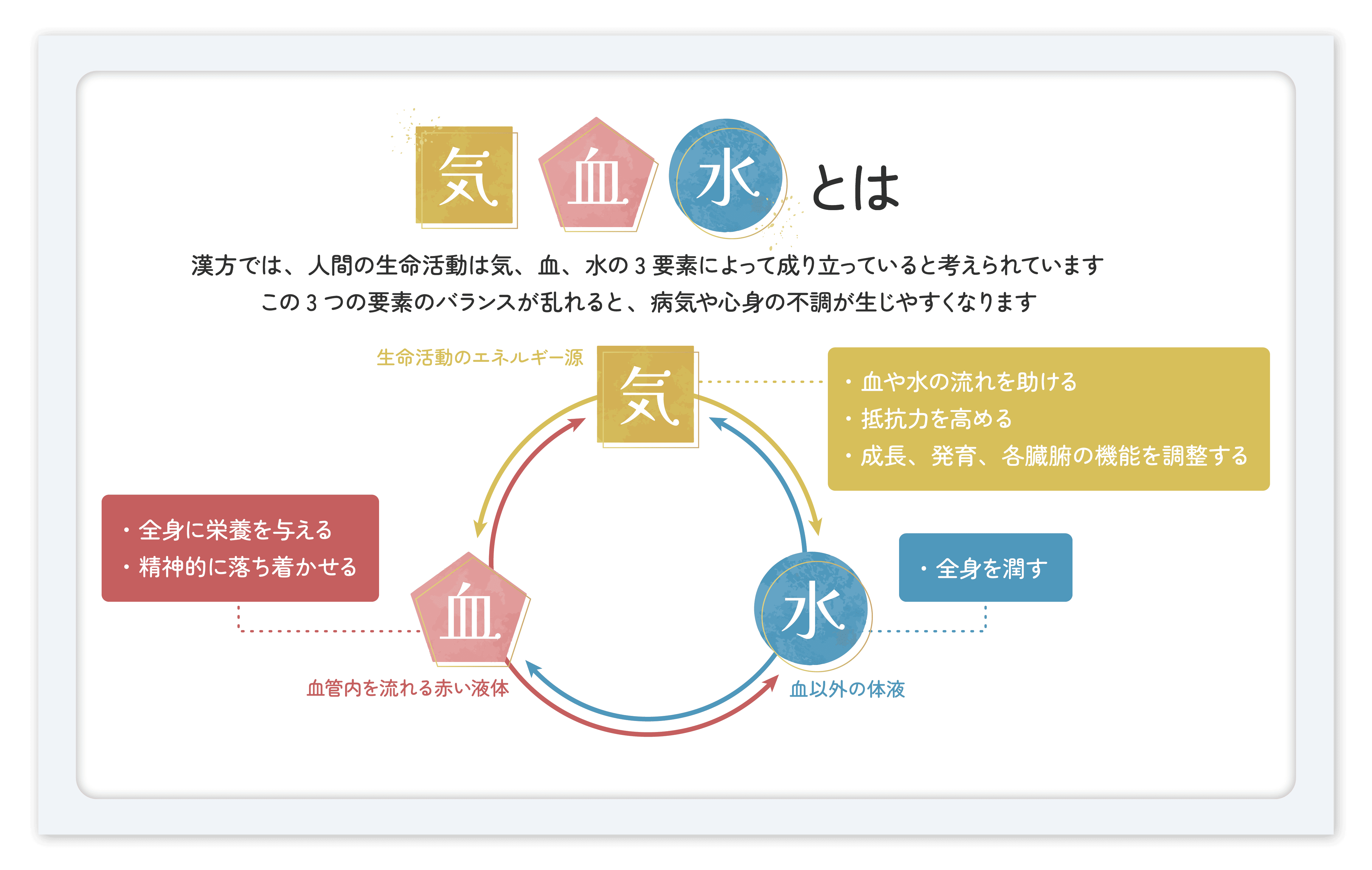

漢方医学では、体内の「気(き)・血(けつ)・水(すい)」が調和して巡ることで、心身の健康が保たれると考えられています。「気」は生命活動を支えるエネルギー、「血」は血液や栄養、「水」は血液以外の体液を指します。これらのいずれかに異常が生じると不調が現れるとされており、患者さんの症状がどの要素の乱れに由来するかを見極めることが、漢方薬を選択する際に大切となります(図1)。

がん治療に伴う愁訴の中でも、更年期障害様の症状はがん治療前後でエストロゲン量の急激な変化により、患者さんが自覚しやすい症状です。自然な閉経による更年期症状に対して漢方薬がよく使用されるように、がん治療に伴う更年期障害様の症状にも、同様の考え方で処方が可能です。特に、ホルモン補充療法(Hormone Replacement Therapy;HRT)が使用できないがん種では、漢方薬の活用が重要になります。

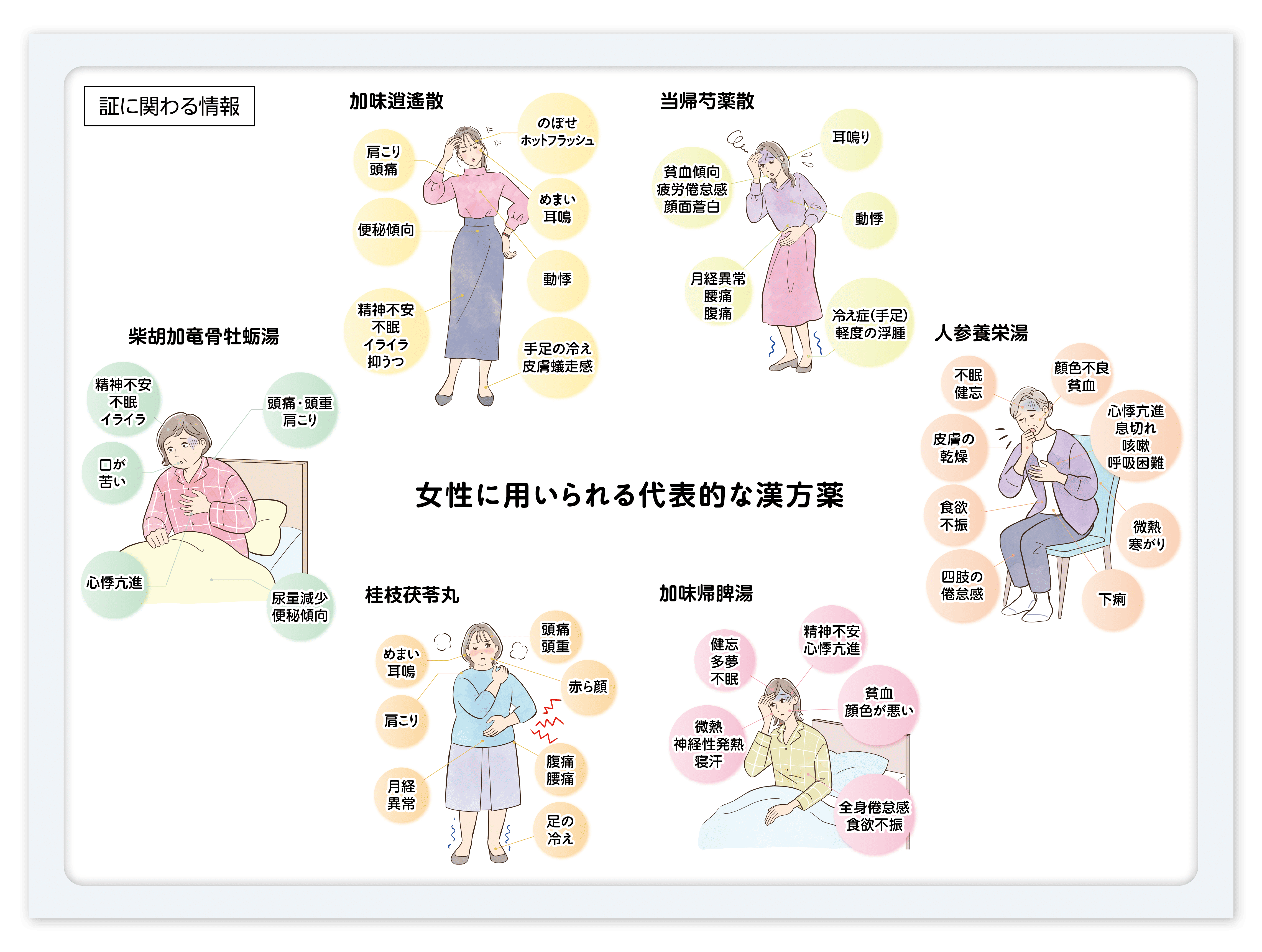

精神的に不安定な状態、すなわち「気」の異常による症状が多くみられるため、「気」を整える漢方薬が頻用されます。たとえば、気分の浮き沈みが激しい人には、加味逍遙散を使用します。イライラなどの神経症の症状が強くみられる場合には、鎮静効果の高い柴胡加竜骨牡蛎湯を使用します(図2)。まず加味逍遙散から開始し、改善がみられない場合に柴胡加竜骨牡蛎湯へ切り替える方法も有効です。

また、気力が低下し、外出も困難なほど疲労感が強い方には、感情をポジティブにしてくれる生薬が含まれる加味帰脾湯を用います(図2)。

がん治療に伴う浮腫(むくみ)は、「血」の異常と「水」の異常のいずれかに起因し、それぞれに応じた処方が必要です。末梢血流の滞りや下肢の冷えを伴う場合は「血」の流れを促す桂枝茯苓丸を、リンパ液などの体液貯留による浮腫には「水」の代謝を促す当帰芍薬散を使用します(図2)。

このように、女性に多くみられる不調に対して、加味逍遙散は「気」の異常、桂枝茯苓丸は「血」の異常、当帰芍薬散は「水」の異常を改善し、「気・血・水」のバランスを整えることから、これらは「婦人科三大薬」とも呼ばれています。

女性は月経、妊娠、出産、更年期といったライフステージごとにホルモンバランスが大きく変化しやすく、それに伴って心身の不調が現れやすい傾向があります。漢方医学は、こうした変化を「気・血・水」の乱れとして捉え、個々の体質や症状に応じたきめ細かな対応が可能です。特に、冷えや浮腫、月経不順、情緒不安定といった女性に多くみられる症状に対して、漢方は自然なかたちで体の内側から整えるアプローチを提供します。副作用が比較的少なく、長期的な服用が可能である点も、女性にとって安心感につながる要素です。

さらに、がん治療により食欲が低下し、体力が著しく低下した方には、胃腸機能を高め、体力を補う人参養栄湯を使用します(図2)。これは「気」と「血」の両方を補う漢方薬であり、倦怠感を訴える患者さんに対して良い印象を得ています。体力の回復は社会復帰の促進にもつながり、患者さんのQOLの向上だけでなく経済的な面でも有益と考えます。

図1 「気・血・水」の考え方

図2 女性に用いられる代表的な漢方薬

Q 婦人科がん患者さんの不調に対する、漢方薬の処方を念頭においた

診療のポイントを教えてください。

婦人科がんと一口に言っても、がんの種類や発症までの経緯、治療内容は患者さんごとに異なり、さらに体質などの違いもあるため、現れる不調もさまざまです。したがって、個々の患者さんに合った漢方薬を選ぶことが大切であり、その際に特に重視しているのが問診です。わたしは初診の時に、じっくりと患者さんのお話をうかがうようにしています。

問診では、①治療前の体調や月経など、②冷えの有無、③症状の原因(身体的あるいは精神的)の3点を重視して聴き取ります。

がん治療による不調は、複数の症状として現れることがありますが、どのような場合でも、漢方薬は1剤から開始することを推奨します。なぜなら、複数の製剤を同時に処方すると、効果の判定や副作用の原因特定が難しくなるためです。複数の症状がある場合でも、その根本原因を見極め、それに対する一つの漢方薬から始めるのが基本です。

効果や副作用の確認のためには、1か月以内の再診が望ましく、症状の改善がみられたらその後は2~3か月ごとの診察としていきます。服用の継続が難しい場合や飲み忘れなどがある場合は、患者さんの状態や生活に合わせた服用方法を一緒に考えます。なぜなら患者さんに漢方薬を継続して服用してもらうことが大切だからです。服用を継続することで効果を実感できることも多くなり、患者さんの治療への意欲にもつながります。

Q 婦人科がん治療に漢方薬を使ったことのない先生方への

メッセージをお願いします。

平均寿命の延伸により、「人生100年時代」が到来するといわれています。たとえ50、60歳代でがんを発症しても、その後に30~40年の人生が続きます。その人生をより良いものにするために、「なんとなく不調」を改善する手段として漢方薬が患者さんの強い味方となります。使用を始めるタイミングに「遅すぎる」ということはなく、いつからでも導入可能です。これは、特定の症状や疾患に対して診断をしてから行う西洋薬との大きな違いです。

まずは、患者さんの主訴に耳を傾け、それに合うと考えられる漢方薬を処方してみてください。漢方薬の効果判定については、患者さん自身が症状の緩和状況として教えてくれます。漢方薬を通じて“患者さんと一緒に治す”という姿勢が、漢方診療の特徴といえます。

また、漢方薬を併用することで、治療による副作用の軽減や体力・気力の回復が期待でき、結果として治療の継続率向上や早期の社会復帰につながります。これは、医療費や介護負担の軽減といった経済的効果に加え、患者さん自身の自立支援やQOLの向上にも寄与する重要な視点です。

わたし自身も、日々の診療の中で患者さんから多くのことを学び、漢方診療の奥深さを日々実感しています。漢方診療にご興味をお持ちの婦人科医の先生方には、ぜひ患者さんと一緒に漢方薬を通して「なんとなく不調」の改善に取り組んでもらえたらと日々願っています。

- 1) 日本婦人科腫瘍学会編・日本産婦人科乳腺医学会編・日本女性医学学会編: 婦人科がんサバイバーのヘルスケアガイドブック. 株式会社診断と治療社, pp.30-35, 2020

- 2) 日本婦人科腫瘍学会編・日本産婦人科乳腺医学会編・日本女性医学学会編: 婦人科がんサバイバーのヘルスケアガイドブック. 株式会社診断と治療社, pp.36-41, 2020

漢方を知る

漢方処方を学ぶ(会員コンテンツ)

臨床での活用

漢方基礎講座

解説コンテンツ