臨床での活用Doctor's Interview

婦人科腫瘍

インタビュー

「婦人科腫瘍の現状と経済・健康への影響」

がん治療の進歩によりがんサバイバーが増えている

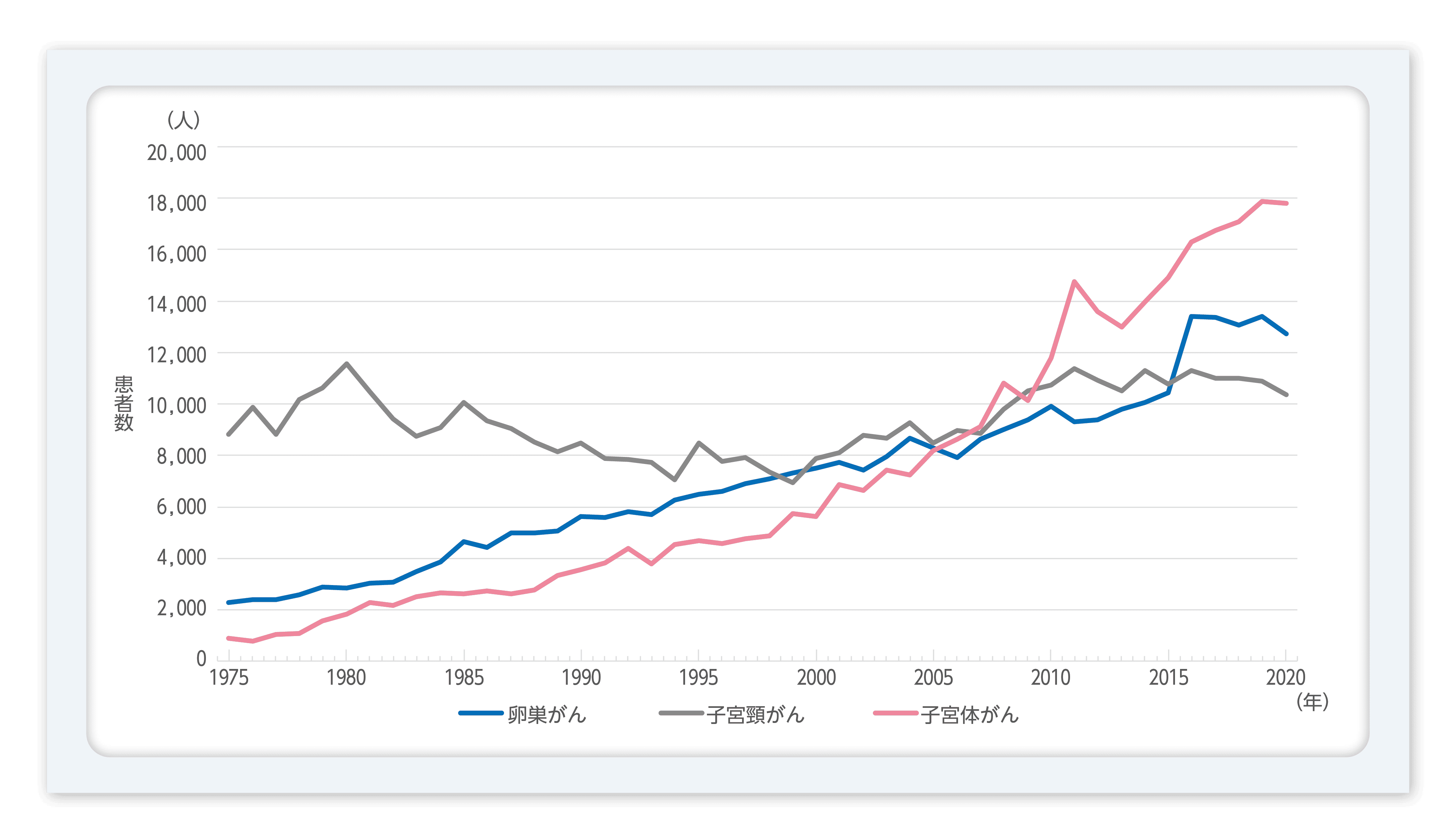

本邦における婦人科がんの罹患数は増加傾向にあります。国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)1)によると、2020年の婦人科がんの罹患数は、子宮頸がん(浸潤がん)10,353人、子宮体がん17,779人、卵巣がん12,738人と報告されています(図1)。

子宮体がんや卵巣がんは、ホルモンバランスの変化ががん発生に大きく関与しているため、40歳代から増加し、50歳代にピークを迎えます。一方、子宮頸がんは、性交渉によるヒトパピローマウイルス(Human Papillomavirus;HPV)の感染が原因であり、好発年齢は30〜40歳代と60歳代の二峰性を示します。60歳代以降の発生については、長年の前がん病変(異形成)が免疫低下などを機にがん化したものと考えられます。子宮体がん、卵巣がんのリスク要因には、食生活の欧米化などによる生活形態の変化や出産歴の有無などとの関連があり、今後もそれらが罹患数の増加に寄与する可能性があります。一方、子宮頸がんの罹患数は、検診の普及やワクチン接種により、長期的には減少するのではないかと考えます。

また、近年、婦人科がんの早期診断および薬物療法を含む治療成績の向上により、がんサバイバーが増加しています。前出の「がん統計」の2020年データから算出した罹患数に対するがんサバイバーの割合※は、子宮頸がん72.1%、子宮体がん85.1%、卵巣がん61.7%であり、子宮頸がんの約4人に3人、子宮体がんの約5人に4人、卵巣がんの約3人に2人ががんサバイバーとなります1)。なお、卵巣がんサバイバーの割合が低いのは、卵巣がんの多くが進行期症例で予後不良であるためです2)。

※がんサバイバーの割合≈(1-死亡数/罹患者数の比率)×100(%)(近似値)

図1 代表的な婦⼈科がんの罹患数の推移

国⽴がん研究センターがん情報サービス.「がん統計」(全国がん登録)より作成

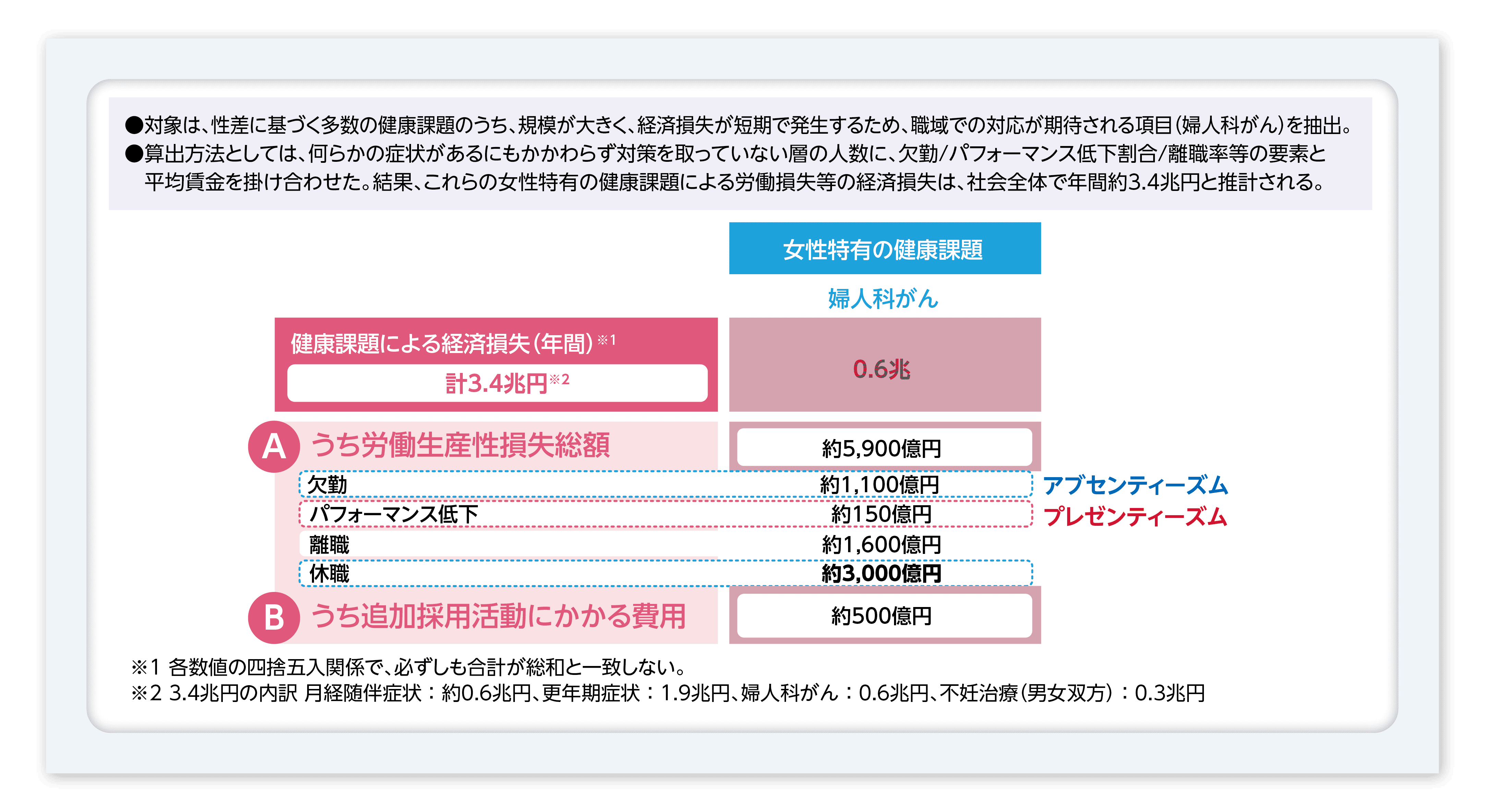

働く女性の婦人科がんによる経済損失は0.6兆円

婦人科がんは個人だけでなく、社会全体にも大きな経済損失をもたらします。労働への影響として、前出の「がん統計」の2020年データから婦人科がん罹患者における就業年齢(20~59歳)の割合1)をみると、子宮体がん49.3%、卵巣がん48.6%と約半分を占めており、そのほとんどが40~50歳代の働き盛りの世代です。働き盛りの世代ががんになることは、労働生産性の低下を招くだけでなく、離職やキャリア形成を諦める要因にもなり、企業の損失を生んでいます。

一方、子宮頸がんの場合、就業年齢が占める割合は81.2%1)(上皮内がん含む)と極めて高く、就労に大きな影響を及ぼしています。年代別では40~50歳代が最も多いものの、20~30歳代も多く、これからの時代を担う若い世代の罹患が社会に与える影響は軽視できません。

働く女性が婦人科がんに罹患すると、年間で0.6兆円の経済損失が発生すると推計されています(図2)。がん治療は、長期入院から通院治療に大きくシフトしており、働きながら治療を受ける環境が整いつつありますが、治療に伴う欠勤・休職(アブセンティーズム)は年間約4,100億円、治療によるパフォーマンスの低下(プレゼンティーズム)は年間約150億円の労働生産性損失をもたらすと試算されています3)。

また、近年のがん治療では、画期的な治療薬の登場とともに治療期間が長期化し、治療費の高額化が進んでいます。働く女性が婦人科がんになることは、労働生産性の損失や医療費負担など、社会的・経済的な影響が大きいといえます。

図2 婦人科がんによる経済損失

「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」(経済産業省)

(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf)を加工して作成

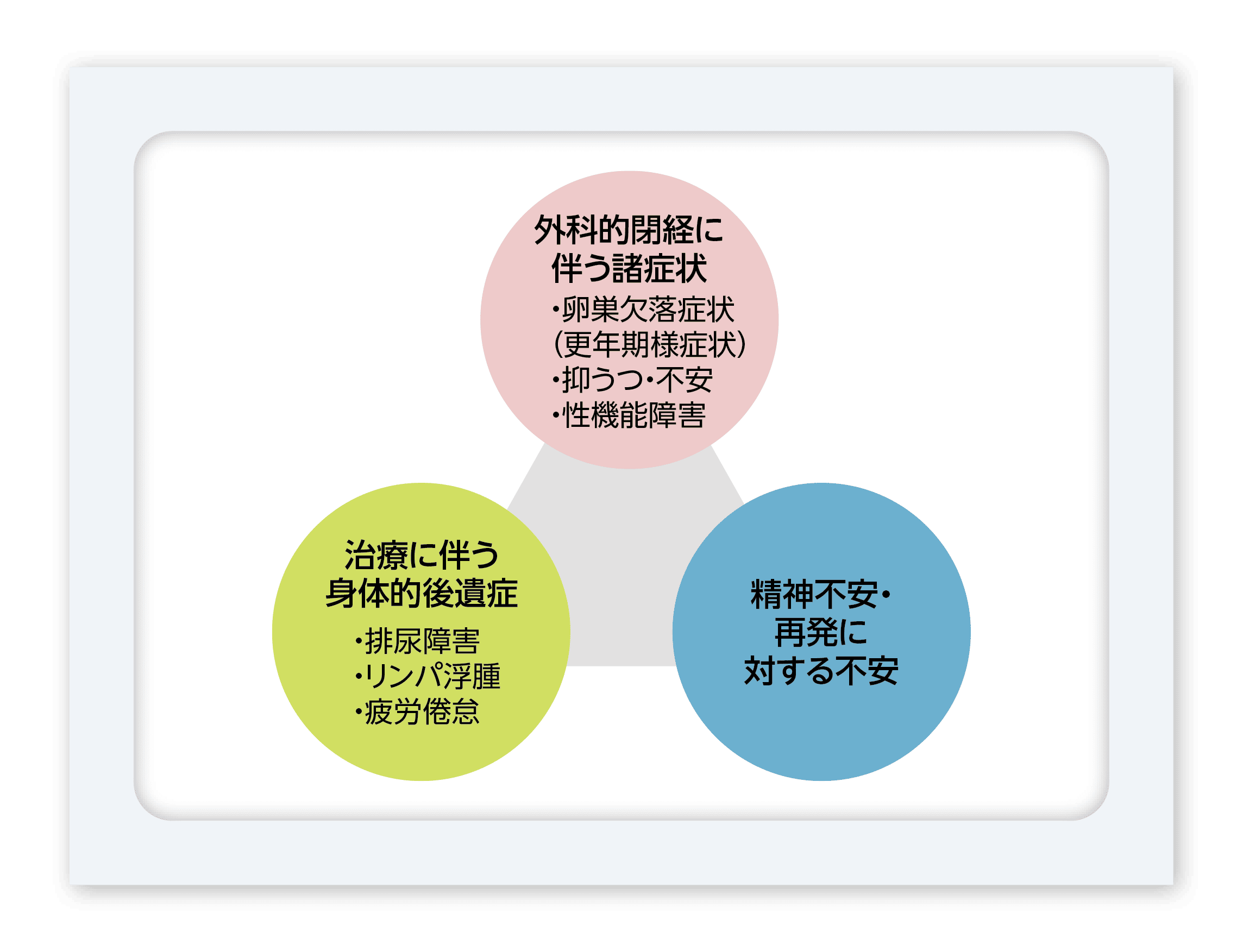

婦人科がんサバイバーの身体的・精神的問題

婦人科がんサバイバーは、がん治療後もさまざまなヘルスケアの問題を抱えています(図3)4)。

自然閉経前の両側卵巣摘出による外科的閉経は、婦人科がんに特徴的な問題であり、特に閉経前の40歳未満のがんサバイバーは、そのほとんどが外科的閉経に至ります。外科的閉経に伴う急激なエストロゲン減少により、ホットフラッシュや肩こり、不安、イライラといった更年期障害様の卵巣欠落症状が現れます。卵巣欠落症状は、自然閉経と比較して症状が現れやすく重症化しやすいという報告があります2)。

がん治療の後遺症としては、子宮頸がんに対する広汎子宮全摘出術後に生じる骨盤神経損傷による排尿障害5)や、子宮体がんや子宮頸がんに対する傍大動脈リンパ節郭清術、術後の放射線療法で生じる続発性リンパ浮腫6)などがあります。また、長期にわたる治療で慢性的な疲労も蓄積します。

メンタルヘルスの問題も重要です。がん患者さんは、常に命の重みを感じながら日々を送っています。若い女性患者さんであれば、自身の命だけでなく未来を育む能力を失う恐怖も抱えることになり、その不安の大きさは計り知れません。がんサバイバーとなったあとも、再発の不安が消えることはなく、健常者にはない悩みを抱えながら生きていくわけです。そうした不安や抑うつといった精神症状は、不眠などのQOLの低下にもつながります。

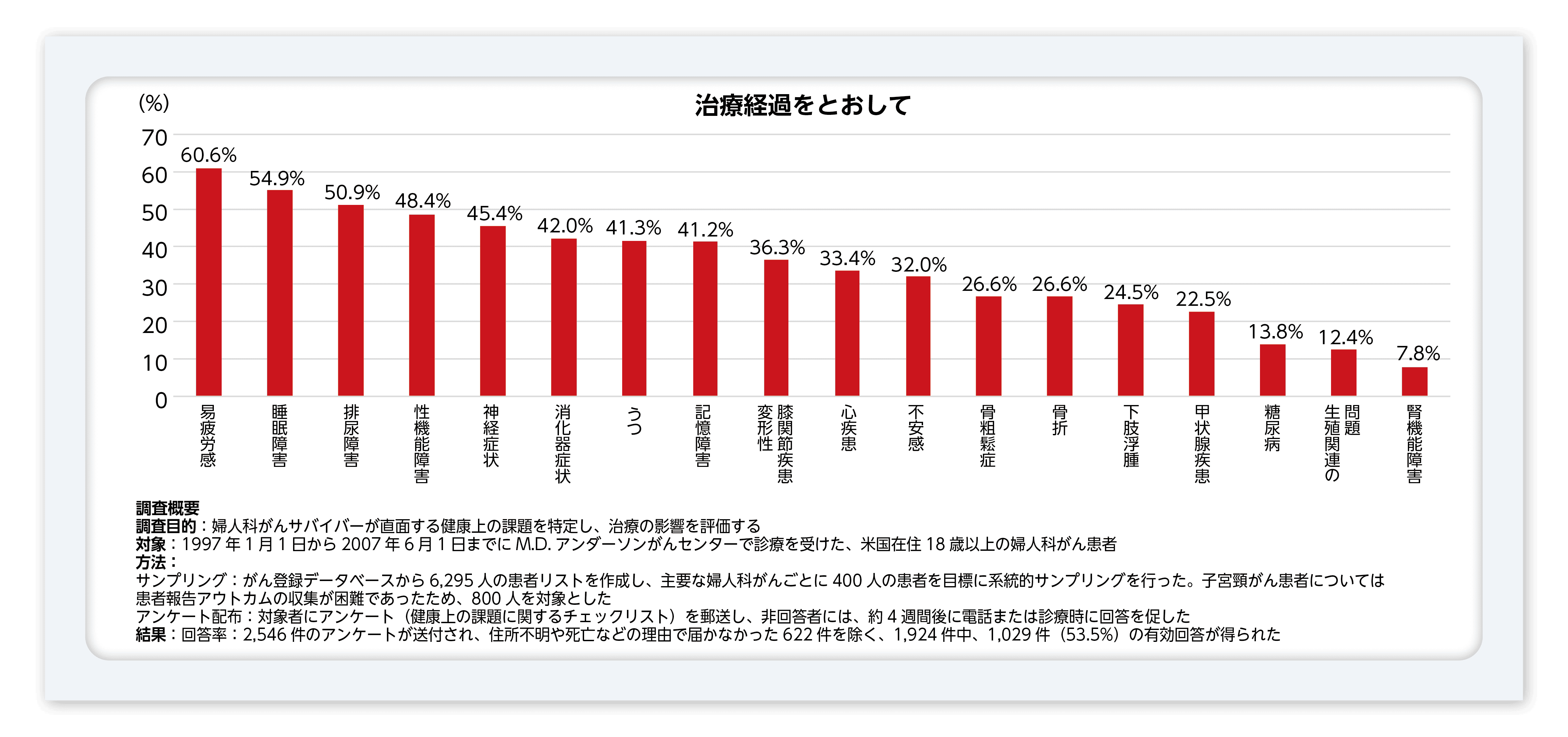

婦人科がんサバイバーを対象にした治療中および治療後の自覚症状・疾病の調査では、サバイバーがさまざまな身体的・精神的問題を抱えていることが報告されています(図4)7)。これらの問題は、生活全体にわたって影響を及ぼすものであり、治療後の長期的・包括的なケアでQOLの維持・向上を図る必要があります。

図3 主ながんサバイバーのヘルスケアの観点から問題となる点

図4 婦人科がん治療で自覚される症状・疾病(n=1,029)

(Westin SN, et al. J Cancer Surviv: 10(2): 261-270, 2016より改変)

婦人科がんサバイバーのQOLを向上させる漢方療法

婦人科がんの治療は、西洋医学による標準治療が基本です。西洋薬は、治療後のさまざまな症状に対して、原因が明確な症状には槍で刺すようにピンポイントで薬効を発揮します。たとえば、外科的閉経によるエストロゲン欠乏に対するホルモン補充療法(Hormone Replacement Therapy;HRT)が挙げられます。

ただし、HRTが推奨されない症例も多く、その場合は、複合的な要因で起こる症状や病態に対して、さまざまな薬効をもつ漢方製剤が風呂敷で包み込むように包括的に効果を発揮します。たとえば、卵巣欠落によるホットフラッシュ、冷えなどには、女性三大処方の加味逍遙散、当帰芍薬散、桂枝茯苓丸を使用します。

不安や抑うつなど気持ちが弱っている人や不眠がある人には加味帰脾湯や柴胡加竜骨牡蛎湯を用います。術後に体力が低下し元気がなく、貧血気味な人には人参養栄湯を用います。人参養栄湯は、気血双補剤と呼ばれ、元気をつけながら潤いや栄養不足を補う漢方製剤であり、婦人科がんサバイバーの基本処方と考えてよいでしょう。

漢方製剤の受容については、女性は比較的好意的である一方、医師側の勧め方が重要となってきます。「漢方製剤でも飲んでみますか?」といった曖昧な提案ではなく、「良い漢方製剤があるので試してみませんか?」と伝えたほうが、患者さんは漢方製剤を前向きに受け入れ、望ましい結果が得られると思います。

治療後のケアの重要性と漢方製剤の役割

婦人科がんの治療とケアにおいて、今後は治療後のケアがますます重要視されるようになるでしょう。すなわち、患者さんをがんになる前の状態にどれだけ近づけられるかが鍵となります。産婦人科医は、がんサバイバー一人ひとりが描く人生に満足してもらえるよう演出していくことが求められます。その手段の一つとして漢方製剤の知識をもつことで、治療の幅が広がると考えます。

西洋医学が槍で刺すような精密な治療を提供する一方で、漢方医学は風呂敷で包むような包括的なケアを提供します。これら両方のアプローチが、現代のがん治療において求められています。

- 1) 国立がん研究センターがん情報サービス.「がん統計」 全国がん罹患データ(2016年~ 2020年)

- 2) Madalinska JB, et al. Quality-of-life effects of prophylacticsalpingo-oophorectomy versus gynecologic screening among women at increased risk of hereditary ovarian cancer. J ClinOncol: 23(28): 6890-6898, 2005

-

3)

経済産業省. 女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf(最終閲覧日:2025年4月24日) - 4) 日本婦人科腫瘍学会・日本産婦人科乳腺医学会・日本女性医学学会編: 婦人科がんサバイバーのヘルスケアガイドブック. 診断と治療社, pp.23-29, 2020

- 5) 日本婦人科腫瘍学会・日本産婦人科乳腺医学会・日本女性医学学会編: 婦人科がんサバイバーのヘルスケアガイドブック. 診断と治療社, pp.73-81, 2020

- 6) 日本婦人科腫瘍学会・日本産婦人科乳腺医学会・日本女性医学学会編: 婦人科がんサバイバーのヘルスケアガイドブック. 診断と治療社, pp.86-96, 2020

- 7) Westin SN, et al. Survivors of gynecologic malignancies: impact oftreatment on health and well-being. J Cancer Surviv: 10(2): 261-270, 2016

漢方を知る

漢方処方を学ぶ(会員コンテンツ)

臨床での活用

漢方基礎講座

解説コンテンツ